亲密关系

亲密关系

# 《亲密关系》

[美]罗兰·米勒

# 全书总结

# 研究方法

- 直接奖赏与间接好处:吸引力源于他人提供的直接利益(如陪伴)和间接益处(如社会地位)。

直接奖赏更易被察觉,而间接好处需要长期互动才能显现价值。 - 研究设计选择:

- 相关设计:研究现实中的复杂现象(如爱情承诺),但无法确定因果关系。

- 实验设计:验证因果关系,但受限于实验室环境。

探索性研究应以描述现象为主,因果分析需后续验证。

# 吸引力

# 核心理论

- 工具性理论:吸引力取决于对方帮助实现当前目标的能力(如情绪支持、资源获取)。

目标动态性导致吸引力随时间变化。 - 匹配理论:追求适配价值相近的伴侣,差异互补实为资源交换。

“相异吸引”本质是优势互补而非对立(如技能差异)。

# 影响因素

- 临近性:

- 物理/心理临近提升互动奖赏价值。

- ==曝光效应==:重复接触增加好感,但需初始积极印象。

适用于陌生人初期接触,过度接触可能引发厌烦。

- 外表吸引力:

- 男性更重视外貌,女性受生理周期影响偏好(排卵期倾向阳刚特征)。

- ==平均化面孔更具吸引力==,对称性反映健康基因信号。

外表优势者易被奉承,可能发展出防御性怀疑。

- 相互性:

- 潜在伴侣吸引力=外貌吸引力×接纳可能性。

- 选择性欲擒故纵:拒绝多数但接纳特定对象提升吸引力。

高自尊者更擅长平衡追求与自我价值。

- 相似性:

- 人口统计特征(年龄、教育)和态度相似性增强吸引。

- ==刺激—价值观—角色理论==:关系阶段从外貌→态度→角色适配递进。

理想伴侣兼具相似性与可实现的理想特质(如成长引导)。

# 性别差异

- 男性优先序列:外貌>热情>资源。

- 女性优先序列:资源潜力>热情>外貌。

文化变迁(如女性经济独立)削弱资源权重。

# 社会认知

# 刻板印象与归因

- 首因效应:初始信息+即时印象主导整体判断。

- 验证性偏差:选择性寻找支持自我观点的证据。

亲密关系中更易忽视外部因素(如环境压力)的影响。 - 积极错觉:理想化伴侣优点,弱化缺点。

适度理想化关联更高关系满意度。

# 自我知觉

- 自我提升 vs 自我验证:

- 高自尊者追求赞美,低自尊者寻求一致性反馈。

消极自我概念者需伴侣同时满足接纳与真实性。

- 高自尊者追求赞美,低自尊者寻求一致性反馈。

- 自恋者特质:夸大自我价值,强自我服务偏差。

亲密关系中易忽视伴侣需求,导致权力失衡。

# 印象管理

- 高自我监控者:灵活调整行为适应场景,社交圈广但深度浅。

- 低自我监控者:行为一致性高,可能显得固执。

有效沟通需主动询问而非依赖非言语推测。

# 沟通

- 人际隔阂:意图与接收信息偏差,亲密关系更易发生。

默认伴侣理解自己可能导致误解累积。 - 非言语沟通:

- 瞳孔放大表兴趣,凝视时长反映权力差异。

- 表情/姿势不一致时,非言语信号更可信。

- 言语沟通:

- ==自我表露互惠性==:早期关系遵循信息交换对等原则。

- 禁忌话题越多,满意度越低(除非保护关系)。

# 改善技巧

- XYZ陈述:“当你在Y情境做X时,我感到Z”减少攻击性。

- 知觉检验:确认对方感受(如“你似乎不安,对吗?”)。

暂停互动可打断消极情感循环,深呼吸加速冷静。

# 相互依赖

- 社会交换理论:

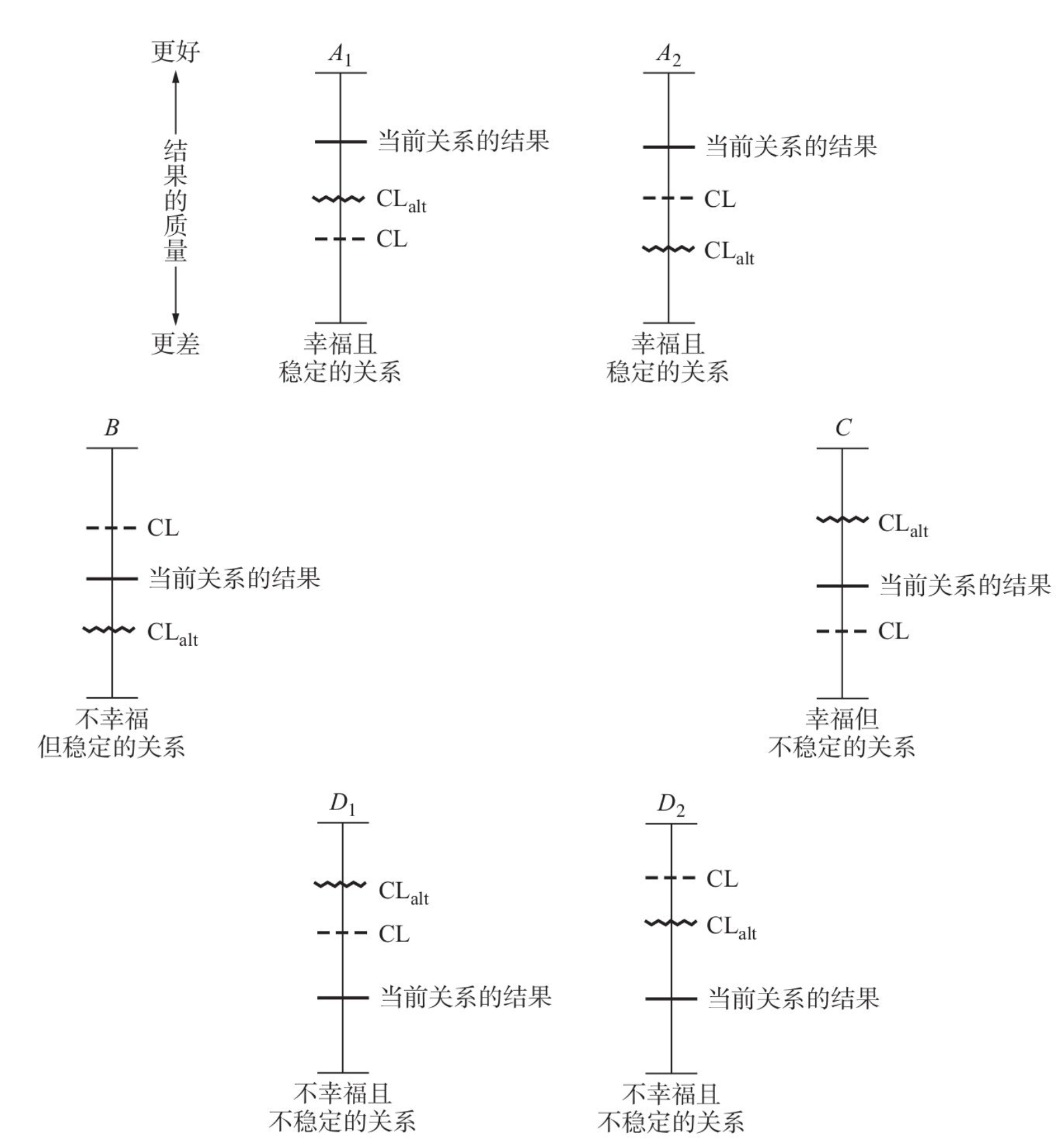

- 比较水平(CL)决定满意度,替代比较水平(CLalt)决定依赖度。

- ==较小利益原则==:依赖度低的一方拥有更大权力。

长期关系需控制期望避免CL过高。

- 动机类型:

- 接近动机(追求奖赏) vs 回避动机(规避成本)。

- ==自我扩展模型==:新奇体验提升自我概念,促进关系活力。

共同参与新活动是维持激情有效策略。

# 承诺机制

- 投入模型:幸福度+替代选择+离开成本决定承诺强度。

- 共有关系:非即时回报互助模式,关联更高幸福感。

慷慨行为提升关系质量,过度计较公平反降低满意度。

# 友谊与爱情

- 友谊本质:自愿、互惠、情感支持,依赖感知到的回应性。

快乐朋友数量增加个人快乐概率(+15%)。 - 爱情三角理论:

- 亲密(情感联结)+激情(生理唤醒)+承诺(认知决策)。

- 激情随时间减退,友情基础决定关系持久性。

结构性改善(如共同成长)可重塑关系动力。

# 性行为差异

- 男性性驱力更强,女性作为“看门人”掌握主动权。

自我决定理论:自主性+胜任感+关联性满足提升性满意度。

# 冲突管理

- 整合式一致:创造性解决方案满足双方核心需求。

需优先级排序与选择性妥协。 - 沟通三原则:

- 不回避讨论 → 不消极攻击 → 中断恶性循环。

- ==说话者-聆听者技术==:结构化沟通促进相互理解。

第一人称陈述+复述反馈减少防御性反应。

# 权力与暴力

- 权力基础:资源控制+较小利益原则。

- 命运控制(单方决定结果) vs 行为控制(引导对方改变)。

女性经济独立削弱传统资源权力结构。

- 命运控制(单方决定结果) vs 行为控制(引导对方改变)。

- 暴力循环:排斥引发关系价值焦虑,低自尊者更易陷入。

高自尊者更可能终止不健康关系。

# 研究方法

人们更倾向于喜欢态度一致性而不是兴趣一致性。

首先,研究者可能试图描述事件自然发生的过程,尽可能全面准确地描绘他们观察到的模式。或者,研究者可以寻求建立事件间的因果联系,以确定哪些事件对后续结果有显著影响,哪些没有。

如果某项探索性研究主要是为了描述一个新发现的现象,我们不应该因为这项研究不能让我们确定该现象的原因和影响而苛评它;

相关设计和实验设计各有自己的优势。采用相关设计,我们可以研究现实世界中引人注目的事件——对亲密关系的承诺、激情之爱、不安全的性行为——并考察它们之间的关联。采用实验设计,我们可以考察因果关系,但能够研究的事件范围有限。

# 吸引力

影响吸引力的奖赏(rewards)有两种:我们显然会从与他人的互动中获得的明显的直接奖赏,以及我们并非总能意识到的、仅与他人有关的更微妙的间接好处。

吸引力的确与我们所感知到的对方的特征有关,但它还取决于我们当前的需要、目标和愿望,所有这些因素都会随时间及情境的变化而波动,即吸引力是双方的,瞬时的。

吸引力的根基是工具性(instrumentality),即他人能帮助我们实现当前目标的程度。

吸引力受临近性、外表、相互性和相似性因素影响。

# 临近性:喜欢身边的人

- 大多数时候,当身处其中的人们彼此临近时(无论是身体上还是心理上都很亲近),一段关系的奖赏价值更高。事实上,我们与他人身体上的临近性(proximity),往往决定了我们能否在第一时间相遇。大多数情况下,我们的友谊和爱情都源自与身边人的互动。

- 反复接触某个人(甚至只是看到某个人)通常会使我们更喜欢他/她,而不是厌烦,此即曝光效应(mere exposure effect)

- 但一般而言,当人们首次见面时,我们更喜欢我们能够认出的人,而不是完全陌生的人,而临近性通常有利于关系的一个原因是,它增加了我们认识他人的机会。

- 空间上的临近能促进大多数人际关系的另一个原因是,当他人就在我们身边时,我们很容易享受到他们提供的任何奖赏。

# 外表吸引力:喜欢可爱的人

- 值得注意的是,哪种脸型对女性更有吸引力会受女性月经周期的影响;如果她们没有服用激素类避孕药而且月经周期正常,那么当处在排卵前的受孕期时,她们往往会发现粗狂的、男子气概的特征更有吸引力;但在每个月的其他时间里,她们则更容易被年轻的男孩气的面孔所吸引。

- 平均化的面孔几乎比组成它的所有面孔都更有吸引力,对称和“平均”都对面部美有贡献,所以漂亮的面孔将单个面孔的最佳特征结合成一个平衡、匀称的整体。

- 全世界的男性对找一个外表有吸引力的浪漫伴侣的兴趣,都比女性要高。

- 外表吸引力是影响两性最初喜欢对方程度的最有力因素。

- 与英俊潇洒的男人相比,相貌平平的男人与女人之间任何形式的互动都更少。从这个意义上说,外表吸引力对男人社交生活的影响要甚于对女人的影响。

- 其中一方面是,人们更经常对漂亮的人撒谎。相较于为了一个相貌平平的人虚构自己的形象,人们更愿意为了接近一位有吸引力的人而歪曲自己的兴趣和个性或虚报收入。因此,当意识到别人经常“拍马屁”,或试图奉承讨好自己时,漂亮的人可能会开始谨慎地怀疑别人,对别人的某些溢美之词不以为然。

# 相互性:喜欢那些喜欢我们的人

- 吸引力匹配现象表明,若想在关系市场中获得最大的成功,我们应该追求那些可能回报我们的兴趣的伴侣。

- 潜在伴侣的吸引力=他或她的外表吸引力×他或她接纳你的可能性

- 与其他人相比,害羞的人或低自尊的人往往会紧张不安地预料他人会拒绝自己,因而他们会追求不太出众的对象。

- 真正有效的方法是有选择地欲擒故纵,也就是说,除了你想吸引的人,任何人想要得到你都很困难。

- 那些能够拒绝大多数人却乐于接纳我们的人,才是最有吸引力的潜在伴侣。

- 被他人喜欢和接纳具有强大的奖赏意义,我们会被提供这类奖赏的人所吸引。

# 相似性:喜欢那些与我们相似的人

- 首先是年龄、性别、种族、受教育程度、宗教信仰和社会阶层等人口统计学上的相似性。

- 其次是态度和价值观的相似性。两个人认为他们态度相同的程度与他们对彼此的吸引力有直接的关联:共同点越多,越喜欢彼此。

- 态度的相似性与吸引力之间的关联更强。

- 第一个微妙之处是,我们对双方共同点的感知比实际的相似性更能影响我们对彼此的吸引力。

- 伴侣在一起不是因为他们的差异是他们所向往的,他们在一起是因为他们认为彼此间没有太大的不同,但他们错了。

- 如果我们遇见他人就心生欢喜(可能只是因为他们长得漂亮),我们往往会预期(或者希望?)他们的态度和价值观与我们的相似,当然,有时我们会犯错。如果我们对他们有了更多的了解,我们实际上共有的兴趣和态度可能会变得有影响力,但我们可能需要一段时间才能弄清楚这一点。

- 根据伯纳德·默斯坦(Bernard Murstein)的刺激—价值观—角色(stimulus-value-role)理论,随着一段新关系的发展,我们会获得有关伴侣的三种不同类型的信息。当我们第一次见面时,我们对彼此的吸引力主要基于“刺激”信息,包括年龄、性别、长相等明显的外部特征。此后,在“价值观”阶段,当我们了解到彼此是否喜欢同样的比萨、电影和政治观点时,吸引力取决于态度和信念的相似性。再之后,“角色”的相容性才变得更重要,此时我们最终发现彼此在养育孩子、事业、家务以及其他生活事务等基本问题上是否一致。

- 最有吸引力的伴侣是那些在很多方面与我们相似,但在其他方面符合我们可实现的理想的人。这样的人很难说是我们的“对立面”。但只要差异不是太大,我们可能更喜欢一个我们想成为的人那样的伴侣,而不是一个更像我们现在的样子的伴侣。

- 漂亮之所以有意义是因为它与健康的某些方面有大致的关联。所以,男性特别看重女性的美貌,并且随着年龄的增长,他们会寻找比自己年轻更多的伴侣

- 然而,这一切是演化压力的结果吗?文化论的倡导者认为,女性之所以要通过伴侣来获取想要的资源,是因为她们被剥夺了直接获得自身政治和经济权力的机会。的确,在美国这种聪明的女性能够获得工作机会的文化中,女人越聪明,其寻找拥有财富和社会地位的伴侣的欲望越弱。

- 说到底匹配是一种涉及各种资源和特质的广泛过程。当“相异”看起来相互吸引时,人们也许是在用一种优势交换伴侣的另一种优势,以便得到社会地位相似的伴侣,所以正是他们相似的适配价值,而非任何期望的差异,使得他们彼此相吸。

- 当伴侣双方拥有不同的技能时,一方往往乐于让另一方带头去做那些其擅长的工作。这样的行为是对我们自己行为的补充,而**互补性(complementarity)——很好地契合我们自身的反应——具有吸引力。**大多数互补的行为其实是相似的;例如,热情随和的人在得到热情而幽默的回应时最为快乐。

- 强势的人喜欢按自己的意愿行事,但他们更喜欢那些有主见的人,而非那些一味过分顺从的人。

- 我们喜欢使我们快乐并支持我们的伴侣,但讨厌让我们感到沮丧并阻碍我们的伴侣,当我们渴望共同的目标,并能为成功地实现目标而一起努力时,伴侣关系就是令人满足的。

- 个人成长和新奇的活动也具有奖赏意义,所以我们喜欢那些和我们兴趣不同(但并不矛盾)的人,因为他们使我们接触到彼此都喜欢的新鲜事物。

# 男女两性期望什么样的伴侣

- 当她发现自己不能同时得到所有这一切时,普通的女性更喜欢善良、善解人意和富有(不要求特别英俊)的男子,而不是英俊但贫穷,或者富有、英俊但冷漠、不忠的男子。

- 男性的优先项则不同。与女性一样,他们也看重温暖和忠诚,但与女性不同的是,他们更看重长期伴侣的吸引力和活力,而非地位和资源。

- 当评估潜在伴侣时,男性往往会首先确认女友至少有普通的长相,然后再寻求尽可能多的温暖、善良、诚实、坦率、稳定、幽默和智慧。

- 女性往往会首先确认男友至少有一些钱或发展前景,然后再寻求尽可能多的温暖、善良、诚实、坦率、稳定、幽默和智慧。财富是女人所渴求的,但它不如高度的热情和忠诚重要,而长相排在第三位。

- 适配价值更高的人也会有更多的分手原因。

- 男人注重外表,女人注重资源,但似乎每个人都想拥有和蔼可亲、随和、有爱心和善良的伴侣。

- 如果你是一位冷静、坚忍和大男子主义的男人,那么请注意了:如果你在自己的力量和权力之中融入一些儿女柔情,女人会更易被你感动。

# 社会认知

社会认知(social cognition)指我们用来评价和理解自己和他人的所有知觉、解释、信念及记忆过程。

# 刻板印象

- 我们对他人的判断受到首因效应(primacy effect)的影响,即我们获得的关于他人的最初信息在连同我们的即时印象和刻板印象一起塑造我们对他人的整体印象时,往往具有特殊的重要性。

- 人们通常会表现出验证性偏差(confirmation bias):他们常常寻求那些能够证明自己正确的信息,而不是寻找那些能证明自己错误的例证(Snyder, 1981)。

- 这些现象有两个方面很有趣:首先,我们对他人的印象会受到各种各样的影响,其中有些影响与被评判的人无关。其次,在这些研究中,人们完全没有意识到当前的条件,如他们双手即时的温度,会左右其判断。我们并不总是知道为什么我们持有自己的观点,有时,我们对他人的印象是没有根据的。对于有洞察力的学习社会认知的学生来说,这两点都是宝贵的经验。

# 知觉地判断亲密关系

# 归责与自我实现

- 一种方法是对我们的伴侣构建善意和大度的认知,强调他们的美德而缩小其缺点。人们经常以积极错觉(positive illusion)来评价自己的爱人,尽可能地将伴侣描述为最好的样子。这种“错觉”混合了对伴侣的现实认识和理想化了的知觉。他们并不会无视伴侣的缺点,只是认为这些缺点是局部的、特定的瑕疵,远不如他们的优点和长处重要和有影响力。

- 我们可以慢慢地让伴侣确信,他们实际上就是我们认为的优秀的人,因为我们的高度尊重也会提高他们的自尊(Murray et al., 1996)。总之,随着时间的推移,浪漫伴侣的理想化形象与更高的满意度相关。

- 我们还有一种聪明的方法来保护自己免于幻想破灭:随着时间的推移,当我们越来越了解我们的伴侣时,我们倾向于修正我们对理想伴侣的期望,以便我们的标准适合我们现在的伴侣。

- 我们对事情发生原因的解释,特别是一个人为什么做了或没有做某事,被称为归因(attribution)。归因确定事件的起因,强调某些因素的影响而将其他因素的作用最小化。尽管彼此真心相爱,伴侣们也可能表现出自我服务偏差(self-serving bias),即乐于把成功归功于自己,却试图避免对失败承担责任。人们喜欢对发生在自己身上的好事负责,而情况变糟时则喜欢寻找外部理由。

- 幸福的人对伴侣行为的归因可增进关系。他们认为伴侣的积极行动是有意的、习惯性的,表明了伴侣的良好品格;也就是说,幸福的夫妻对彼此的积极行为进行可控、稳定和内部的归因。他们也倾向于淡化彼此的过错,视其为偶然的、特殊的和情境性的。因而,消极行为被归因为外部的、不稳定的和不可控的因素。安全型依恋的人倾向于宽容地采用增进关系的归因,但不安全型的人,尤其是那些高忧虑被弃型的人,则更为悲观(Kimmes et al., 2015)。各种各样的失望可能会使任何人都逐渐变得消极悲观。

- 人们还会带着对关系如何运作的既定信念步入亲密关系。支撑这类宽泛的婚姻观的是各种更为具体的信念,比如浪漫主义。人们对亲密关系所持的某些信念是有负面作用的,应警惕以下六种观点:

- 分歧具有破坏性。分歧意味着伴侣还不够爱我。如果我们深爱对方,就不会有分歧。

- “读心术”很重要。真正彼此关爱的伴侣仅凭直觉就能知道对方的需要和喜好,根本不需要对方告知。如果必须由我来告诉伴侣我的想法和需求,那只能说明伴侣还不够爱我。

- 伴侣不可能改变。一旦出现了问题,他们就会一直如此。如果爱人犯了错,他/她不会改正。

- 每一次性生活都应该是完美的。只要我们的爱情是忠贞的,那么每一次性生活都应该是美妙的、令人满足的。我们应该总是渴望性生活并做好准备。

- 美好的亲密关系是自然而然产生的。你不需要努力维持一段良好的亲密关系。人们要么相处融洽,注定幸福地在一起;要么格格不入,无法相处。

- ==自我实现的预言非常生动地说明了认知的力量,因为由此产生的事件之所以会发生,只是因为人们期望它们发生,然后表现得好像它们真的会发生一样。==拒绝敏感性高的人往往会焦虑地感知到他人的怠慢,即使没有人有意冷落他们。于是他们反应过度,恐惧地表现出比其他人更多的敌意和防御(Romero-Canyas et al., 2010)。他们的行为令人讨厌,因此,他们自己和伴侣往往对他们的亲密关系不满意。

# 自我知觉

自我概念(self-concept)包括我们对自己所形成的全部信念和情感。我们的自我概念包含一系列广泛的自我认识以及自尊,而自我概念的所有组成部分都跟我们与他人的关系有密切的联系。

- 你过去与他在一起的经历可能会指导你当前的行为。此外,我们常不经意而又习惯性地把过去的经验带到新的关系中。如果新结识的人与过去苛待过我们的人相似,我们可能会无意中冷漠地对待他们却不自知。

- ==自我提升==(self-enhancement,对积极的、赞美的反馈的渴望)和==自我验证==(self-verification,对与现有自我概念一致的反馈的渴望)这两种动机对于喜欢自己和有积极自我概念的人来说是密切相关的。

- 自我概念消极的人喜欢总体的赞扬,这表明伴侣对他们感到满意(自我提升),但他们更偏爱关于其具体缺点的自我验证的反馈。伴侣很清楚你的毛病,但仍然喜欢你(自我验证),这样的伴侣貌似能同时满足这两种动机。自我概念消极的人可能会觉得能证实自己较低的自我评价的伴侣更理解自己,也更亲近。

[!note]

我的理解是积极自我概念的人追求自我提升更多,更少自我验证。消极的反之。

- 自恋者对自己的才能、魅力和自我价值的认知极度膨胀,非常不切实际(Grijalva & Zhang, 2016)。他们不仅拥有高自尊,对自己感到满意,还认为自己比别人更优秀(Brummelman et al., 2016)。所以,他们的自我知觉是浮夸的,他们还容易产生强烈的自我服务偏差(Stucke, 2003);如果事情进展顺利,他们想把所有的功劳归于自己,但如果事情不顺,他们将不会接受任何指责。

# 印象管理

高自我监控(self-monitoring)者善于调整自己的行为,以适应各种情境下的不同规范。他们对暗示他们应该做什么的社会线索很敏感,他们准备好、愿意并能够调整他们的行为以适应当前情境。相比之下,低自我监控者不太关注社交规范,应变能力较差;他们的技能储备较少,故而在不同情境下的行为表现较为一致,即使并不适合当前的情境,也会给人留下一成不变的印象。高自我监控者由于更经常地转变形象以面对不同的人,所以往往比低自我监控者拥有更多的朋友,但他们和每一位朋友的共同点并不多。

==要真正了解他人对你的看法,你需要做的是开口询问。==

# 沟通

- 沟通的起点是传递者的意图,即传递者希望传达的信息。问题在于传递者的意图是秘密的,只有传递者本人才知道;这些信息要传达给聆听者,就必须被编码成公开的、可观察到的言语和非言语行动。信息传递者的情绪、社交技能或周围环境的噪音干扰等诸多因素都会影响或干扰这一过程。然后,接收者必须对传递者的行动进行解码,这一过程也可能发生干扰(Albright et al., 2004)。最终,信息对接收者产生的影响同样也是私密的,只有接收者本人清楚。

- 人际隔阂(interpersonal gap),即传递者的意图与信息对接收者的影响并不相同(Vangelisti, 2015)。事实上,==人际隔阂更可能发生在亲密关系中,而非陌生人之间(Savitsky et al., 2011)。我们不认为伴侣会误解我们,故而不会像与陌生人沟通时那样努力核查我们是否达成了共识。==

# 非言语沟通

- 首先,非言语行为能够提供信息(providing information),表明人们的情绪状态或语言的含义。

- 其次,非言语行为在调节人际互动(regulating interaction)方面也发挥重要作用。

- 最后,通过表达亲密,以及传递权力和地位的信号,非言语行为有助于定义(define)我们与他人共享的关系(relationship)。

- 当我们看到自己感兴趣的事物时,瞳孔也会放大,当别人瞳孔放大盯着我们时,我们往往认为他们比用较小的瞳孔盯着我们时的性唤醒水平更高、更易产生性欲。

- 在互动中占支配地位的人会坚持说:“我跟你说话时要看着我!”但他们通常不会给予对方同样多的视觉关注作为回报。

- 当人们的言语和行为不一致时,他们言语背后的真实意图往往表现在非言语而不是言语沟通中。

- 一方面,伴侣的非言语沟通技能可能决定他们的关系满意度;沟通技能差可能会导致关系差,而沟通技能好则会促进愉悦的伴侣关系的发展。另一方面,伴侣对关系的满意度可能决定他们在沟通中的努力程度;不良的关系可能会造成伴侣双方懒于(错误)沟通,而良好的关系可能会促进良性沟通。

- 女性比男性花更多的时间观察别人的眼睛,这似乎是她们能更准确地解读他人表情的原因之一。

# 言语沟通

- 向他人透露个人信息的过程就是自我表露(self-disclosure)。它是亲密关系的一个定义性特征:如果两个人之间没有分享一些相对秘密的个人信息,他们的关系就称不上亲密。

- 人际关系的这种运行方式是社会渗透理论(social penetration theory)的主题,该理论认为人际关系是通过沟通中的系统变化而得以发展的。熟人之间早期交往中的自我表露通常带有明显的互惠性(reciprocity)。新的伴侣倾向于匹配彼此的坦诚程度:如果对方表露多,自己也表露多;如果对方的自我表露减少,自己也表露得更少。

- 亲密关系人际过程模型(interpersonal process model of intimacy)认为,只有满足某些条件,两人之间才可能发展出真正的亲密关系(Reis & Shaver, 1988)。当我们向他人敞开心扉时,我们希望我们的表露能引起他人明显的兴趣、同情和尊重。也就是说,我们希望他人表现出回应性(responsiveness),以表明他们理解和关心我们。如果他们的回应适当,信任就能建立,表露就会加深,亲密感也会增加;或者,如果他们看起来漠不关心或心不在焉,我们就会退缩,表露就会减少。判断出自己的伴侣理解和关爱自己,即所谓的感知到的伴侣回应性,是亲密关系持续发展的关键要素。

- 他们会密切关注恋人对其他有吸引力的异性的反应(即“三角测试”);他们煞费苦心地制造困难让恋人来克服,以验证恋人对感情的忠贞(即“耐力测试”);他们还会找理由分手以考察恋人欢迎自己回来时的热忱(即“分离测试”)。这一切好像是自寻烦恼,他们只要直接询问伴侣就能得到这些问题的答案——而且他们的确常常打听伴侣的朋友——但是在很多关系中,这些问题似乎过于微妙而不便公开谈论。但请小心:在亲密关系中,禁忌话题越多,伴侣间的满意度越低,除非他们认为避开敏感话题能促进和保护他们的关系。

- 别人因信任我们而对我们进行自我表露,这具有奖赏意义。比起那些不怎么谈论自己的人,那些向别人亲密地表露的人更受人喜爱。

# 沟通障碍及其应对

- 首先,不幸福的伴侣在表述意图上表现得很差(Gottman, 1994b)。当他们抱怨时,他们很少能准确到位;相反,他们倾向于**数怨并诉(kitchen-sinking),即通常同时谈及多个话题(**如此一来几乎所有的事情都被卷入谈话中)。这通常会导致他们主要关注的事情淹没在同时指责的一连串沮丧事件中。例如,如果他们对借记卡上的透支罚款感到恼火,他们可能会说:“这不仅仅是因为你粗心,你还酗酒,对帮忙做家务态度恶劣。”因而,他们的谈话经常偏离主题(off-beam),从一个话题转到另一个话题,以致谈话从来不能在一个问题上维持足够长的时间:“我让你做的你从来不去做。你和你母亲一样顽固,你总是站在她那边。”在一长串问题清单上从一个问题跳到另一个问题,几乎可以肯定没有一个问题会得到解决。

- 其次,不幸福的伴侣在倾听彼此方面也表现得很糟糕。他们很少耐心地仔细检查自己对伴侣所传递信息的理解,相反,他们会仓促地得出结论(往往假设最坏的情况),并根据自己揣测的伴侣的意图偏离正轨。表现之一就是读心术(mindreading),即人们想当然地认为自己不需要询问就能理解伴侣的想法、感受和意见。

- **尽可能清楚、具体地指出惹怒我们的特定行为是更明智、更准确的做法。这就是行为描述(**behavior description),它不仅能告诉伴侣我们的想法,还能把谈话重点集中在可处理的、单独的行为上,行为比人格更容易改变。好的行为描述专指某一特定事件,不涉及普遍性;因而,在沟通中永远不要使用总是或从不这样的词语。“你总是打断我!从不让我把话说完!”这样的表达并非好的行为描述。

- 我们还应该使用明确说明自己感受的第一人称陈述(I-statement)。第一人称陈述的句子以“我”开头,然后描述一种确切的情感反应。这种句式能驱使我们辨识自己的情感,这对伴侣双方都有好处,也有助于我们“拥有”并承认自己的情感,而不是把关注全部放在伴侣身上。因而,我们应该说“我现在感到非常生气”,而不要说“你真的惹怒我了”。同时使用行为描述和第一人称陈述来更清楚、更准确地进行沟通的一种简单方法是,把它们整合成XYZ陈述(XYZ statement)。**XYZ陈述遵循这样的句式:“当你在Y情境下做X的时候”(良好的行为描述),“我感到Z”(第一人称陈述)。下次对伴侣抱怨时听一听自己是怎么说的。你是在说类似这样的话:“你太不体谅人了!从来不让我把话说完!”**还是,力求简明而准确地说出自己的意图:“你刚才打断我讲话的时候,我很生气。”两者的效果差别很大。其中一个陈述可能会得到伴侣体贴的、歉意的回应,但另一个则可能适得其反。

- 当我们作为他人信息的接收方时,我们有两个重要的任务。第一是准确地理解伴侣想要表达的意思;第二是向对方传达关注和理解,让对方知道我们在意他们所说的话。这两个任务都可以通过改述(paraphrasing)接收到的信息来完成,即用自己的话重复对方的意思,让信息的发送者有机会肯定那就是他/她真正想要表达的意思。

- 另一个重要的倾听技巧是知觉检验(perception checking),它与读心术恰恰相反。在进行知觉检验时,人们通过要求伴侣进行澄清来评价自己对伴侣感受的推断是否准确。这传达了一个人对伴侣的关注和兴趣,它鼓励伴侣更加开放:“你好像对我说的话感到很不安,是吗?”

- **自己身处消极的情感互惠模式中,可以暂停互动以打断这种恶性循环。**要求休息片刻——“亲爱的,我太生气了,无法正常思考。给我10分钟让我冷静一下”——当你不再那么激动时,再回来讨论刚才的问题。一个人走开,每分钟做不超过6次长而缓慢的深呼吸,你就会平静下来,这比你想象的要快。

# 相互依赖

为了获得有价值的人际奖赏,我们需要他人,他人也需要我们,于是就发生了相互依赖。

# 社会交换

相互依赖理论认为,我们就像人际交往市场上的购物者:所有人都在寻找我们能够得到的最令人满意的关系。从这个角度来看,当两个人互相提供奖赏,诱使他们开启一种叫作社会交换(social change)的过程时,一段关系就开始了;

**成本是惩罚性的、令人不悦的体验。它们可能包括财务支出,如为约会对象买饮料,或实际伤害,如嘴唇裂开。**然而,亲密互动中某些最重要的成本是心理负担:不确定一段关系的走向,对伴侣的不完美感到沮丧,以及对所有因为你身处这段关系而无法做的事情感到后悔(Sedikides et al., 1994)。互动中所有令人沮丧或痛苦的后果都是成本。

**相互依赖理论假定每个人都有一个与众不同的比较水平(comparison level,缩写为CL),它描述了我们在与他人打交道时所期待并认为自己应当得到的结果值。**我们的比较水平建立在过去经验的基础上。那些拥有过奖赏价值很高的亲密关系的人可能比较水平较高,即他们现在还期望并觉得自己理应得到非常好的互动结果。

亲密关系中的满意度并不仅仅取决于互动结果在绝对意义上的好坏;相反,满意度来自互动结果与期望(即比较水平)之间的比较,即:结果–比较水平=满意度

相互依赖理论的另一个重要假设是,满意度并不是决定亲密关系持续时间长短的唯一因素,甚至不是主要因素。**不管我们是否幸福,我们都会用第二个标准,即替代的比较水平(comparison level for alternative,缩写为CLalt),来确定我们在其他选择下是否会过得更好。**替代的比较水平描述了你离开目前的亲密关系,转而投向你能获得的最好的替代关系或情境将会得到的结果。如果你是一名优秀的会计师,你就能明白替代的比较水平也是我们能容忍的现任伴侣的最差水平。

一个复杂之处是,个体的替代的比较水平是其主观认识的产物,因而人们对替代选择的认知会受到一系列因素的影响。自尊就是其中之一。当人们不喜欢自己时,他们会怀疑自己的吸引力(Swann & Buhrmester, 2012),并低估自己与其他伴侣在一起的前景。信息的获取也会影响个体的替代的比较水平。如果你成为了不工作的全职父(母),与每天在大城市上班相比,你得到的关于潜在选择的信息就非常有限(Rusbult & Martz, 1995);因此,你的替代的比较水平就会比你外出工作、见多识广时要低。

理想的替代选择只有在你意识到他们时才会提高你的替代的比较水平;如果你对现任伴侣感到满意,你或许不会太注意那些可能成为你现有亲密关系有力竞争对手的人。

结果–替代的比较水平=依赖度

转到第二好的对象时,巴尼要比贝蒂失去更多。不过因为他们都不想离开当前的亲密关系,这一点似乎微不足道;但实际上,这种依赖程度上的差异使贝蒂在亲密关系中拥有更多的权力。

与社会交换理论类似,较小利益原则(principle of lesser interest)表明亲密关系中依赖较少的一方在关系中拥有更大的权力(Waller & Hill, 1951),或者说,当理想的伴侣关系结束时损失较少的一方会居于主导地位。

# 关系的经济学

- 损失对我们的影响通常大于同等程度的收益;我们喜欢收益,但我们真的憎恨损失。要保持令人满意的亲密关系,我们或许需要保持至少5:1的奖赏成本比率。

- 寻求奖赏时,我们试图满足自己对令人向往的体验的欲望,即接近动机(approach motivation)。也就是说,我们追求快乐,做某件事的动机是为了感觉良好,当我们接近想要的体验时,我们会感受到诸如热情和兴奋等积极情绪。性爱的接近动机是为了感觉与伴侣亲密并享受身体上的体验(Cooper et al., 2011)。我们逃避成本的欲望是一种不同的驱力,即回避动机(avoidance motivation)。也就是说,我们同时还寻求避开惩罚或逃离痛苦,故而我们会努力逃避不合意的体验,并减少诸如焦虑和恐惧等消极情绪。

- 在真正美满的亲密关系中,我们能同时满足这两种动机。这样的关系充满快乐,没有烦恼,这种关系可以说是蓬勃发展的。无聊的亲密关系的特征是单调乏味、漠不关心及缺乏活力;当亲密关系中不再有任何迷人、有趣或新鲜的事情发生时,就会进入无聊的状态。

- 随着时间的推移,接近动机水平高的人通常不那么孤独,也更为满足(Gable, 2006)。进入社交场合时,他们会热切地结识新朋友,而回避动机水平高的人只想避免惹恼、冒犯或惹怒任何人。显然,在亲密关系中,专注于获得奖赏而不是削减成本可能更有益。

- 人类动机自我延伸模型(self-expansion model)的核心,该模型认为,我们会被能够扩展我们的兴趣、技能和经验范围的伴侣关系所吸引(Aron et al., 2013)。新奇的活动、新才能的形成和新视角的获得都具有内在的满足性(Sheldon et al., 2013),这就是新恋情总是那么令人兴奋的原因所在:新建立的亲密关系通常涉及知识的增加和相互关系的改变,这些都会提升和扩展我们的自我概念。

- 幸福的夫妻会控制他们的期望,这样他们的比较水平就不会变得太高。

# 关系中的贪婪

- 在交换关系(exchange relationship)中,人们为他人付出,期望得到同等的回报。如果他们接受了别人的善意帮助,就觉得有义务回报别人,做到两不相欠。故而如表6.1所示,交换关系中的双方不喜欢欠对方人情;对共同做出的努力要分出各自的贡献;只有在认为自己有机会获得回报时才会关注对方的需要;即使拒绝帮助对方也不会感到内疚。正如你所预期的,交换关系的典型代表是陌生人或一般熟人之间肤浅、通常短暂、相对以任务为导向的接触。

- 在共有关系(communal relationship)中,伴侣特别关注对方的幸福,他们为对方提供支持和帮助,却不期望即时回报。在共有关系中,人们经常会为伴侣做出一些小的牺牲,并不惜代价为对方帮忙,但他们最终享有更高质量的关系(Clark & Grote, 1998)。的确,人们喜欢以这种方式运作的婚姻,伴侣之间表现出越多的慷慨和互相关心,他们就越幸福。

- 过度获益的人比那些拥有公平关系的人对关系的满意度略低,而获益不足的人对关系的满意度更要低得多。当人们不满意时,公平问题才凸显出来,而当人们对亲密关系感到满意时,公平就显得微不足道(Holmes & Levinger, 1994)。当奖赏充足时,公平或许无足轻重。

- 在美国,与丈夫是传统型的女性相比,丈夫持女权主义观点(即信奉男女平等)的女性有更幸福、更健康和更稳定的亲密关系。她们的性生活也更和谐。

- 持女权主义观点的女性对男人的敌意要少于其他女性(Anderson et al., 2009),与那些有传统型妻子的男性相比,和女权主义的女性结成伉俪的男性享有更稳定的亲密关系和更高程度的性满足

# 承诺的本质

- 投入模型认为,人们在以下三种情况下希望与现任伴侣保持亲密关系:感到幸福;没有其他更好的选择;离开的成本太高。

- 影响你对当前关系承诺的另一个重要因素是你对伴侣关系在将来会多令人满意的预测

- 首先,与安全型依恋的人相比,回避程度高的人更关注他们的替代选择;他们会留心任何其他可能的爱情选择(Miller, 2008),并且更容易被新结识的人吸引(Overall & Sibley, 2008)。因而,他们的替代比较水平往往比其他人更高,这使得他们对现任伴侣的承诺较少(Etcheverry et al., 2013b)。回避型的人还珍视他们的独立和自立,所以他们的接近动机较弱;相比安全型依恋的人,与他人的亲密联结在他们的心目中不那么具有奖赏意义,所以他们不太热衷于从伴侣关系中寻求满足(Gere et al., 2013)。他们对奉行共有规范的人也不怎么有兴趣;他们更喜欢那些不指望从他们身上得到回报就不会给他们提供便利的人(Bartz & Lydon, 2008),并且认为别人帮助他们是出于义务而非善意(Beck & Clark, 2010a)。

- 如果人们觉得自己处于一段长期的关系中,可能就能更好地容忍暂时出现的低奖赏和高成本,正如有长远眼光的投资者在盈利较低的时期也会持有某种股票一样。

- 此外,承诺会使人们将自己和伴侣看成一个整体,自称“我们”而不是“他”和“我”(Agnew et al., 1998)。这可能会大幅度降低为有益于伴侣而付出的牺牲的成本,因为让伴侣高兴的事情也会使自己间接受益。

# 友谊

# 友谊的本质

- 最好的友谊显然是一种亲密、有奖赏价值的关系,故而有学者把友谊(friendship)定义为“一种自愿的私人关系,通常能提供亲密感和帮助,关系中的双方彼此欣赏,并寻求对方的陪伴”

- 我们一般喜欢那些值得尊重的人,我们越是尊重一个朋友或爱人,我们与此人的关系就越令人满意

- 所以在一种被称为资本化(capitalization)的互动模式中,我们通常会和朋友分享好消息,并收到热情而有价值的回应,这会增加我们的乐趣

- 我们从关爱、接纳和安慰中得到情感支持;从拥抱或偎依中得到身体安慰;从信息和指导中得到建议支持;以及从金钱或物品等中得到物质支持或有形援助。

- 一条影响途径是促成或破坏我们的恋爱关系。他们通常会把我们介绍给可能的新伴侣来帮助我们开始新恋情,并为我们排除干扰

- 拥有快乐的朋友会让你更快乐(Christakis & Fowler, 2009)。每拥有一个快乐的朋友,我们快乐的概率就会增加15%。

- 朋友认真理解和关心我们的需求,从而对我们的需求做出回应

- 这种判断就是所谓的感知到的伴侣回应性(perceived partner responsiveness),它具有强大的奖赏价值,而且那些让我们感到自己被重视、被保护和被理解的人会吸引我们

# 人生不同阶段的友谊

- 小学低年级阶段的关键需求是接纳,青春期前期(9~12岁或小学高年级)是亲密,青少年期是性行为。在每一阶段,新的需求被累加到原有的需求之上,所以年龄大的儿童比年幼的儿童要满足更多的需求。

# 友谊的差异

- 女性的友谊是“面对面的”(face-to-face),而男性的友谊则是“肩并肩的”(side-by-side)

- 自恋、马基雅维利主义和精神障碍经常被统称为黑三角(Dark Triad),因为它们有共同的特征,都与在大五人格特质的宜人性上得分低有关(DeShong et al., 2017),它们往往都会导致对他人不利的行为,有这些特质的人冷漠、傲慢、工于心计、盘剥他人、充满敌意。

- 马基雅维利主义是一种以意大利政治家尼科洛·马基雅维利的名字命名的人格特质,其核心是高度的现实主义和功利主义。具有马基雅维利主义倾向的人通常表现出冷静、理性和务实的特质,他们擅长操纵和利用他人以达到自己的目的,并且在追求目标的过程中不择手段。

# 爱情类型

- 罗伯特·斯滕伯格提出,三种不同的成分可以组合成不同类型的爱情(Sternberg, 1987, 2006)。爱情的第一个成分是亲密(intimacy),包括温暖、理解、信任、支持和分享等爱情关系中常见的特征。第二个成分是激情(passion),其特征为生理的唤醒和欲望、兴奋和需要。激情常以性渴望的形式出现,但任何能使伴侣感到满足的强烈情感需要都可以归入此类。爱情的最后一个成分是承诺(commitment),它包括持久和稳定的感觉,以及全身心投入一段关系并努力维持的决心。承诺在本质上主要是认知性的,而亲密是情感性的,激情则是一种动机或驱力。人们认为,恋爱关系的“火热”来自激情,温情来自亲密;相反,承诺则可以说是冷静的决定,完全与情绪或性情无关。(理者、抚育者、情者)

- 正如爱情三角理论所指出的,性吸引力(或者“激情”)是浪漫爱情必不可少的特征之一(Fehr, 2015)。

- 爱情和友谊的主要差别在于我们的想象——爱侣是迷人、神秘且有吸引力的,而朋友则不是这样的

- 阿瑟和伊莱恩·阿伦的自我扩张模型(self-expansion model)认为,随着伴侣给我们带来新体验和新的社会角色,爱情会使我们的自我概念扩展和变化,我们会渐渐了解自己以前所不认识的自己(Aron et al., 2013)。某种程度上,我们对伴侣的激情似乎是由伴侣为我们带来的自我扩张激发的。随着时间的推移,恋爱关系常态化,我们的自我扩张和激情都会逐渐消退。

# 爱情的个体和文化差异

- 具体来说,高回避倾向的人通常会以怀疑的眼光看待他人,认为他人不诚实、靠不住(Collins & Allard, 2001)。因此,他们往往守口如瓶,很少对伴侣诉说自己的情感和愿望(Feeney et al., 2000)。总的来说,与不安全型依恋的人相比,安全型依恋的人与伴侣的关系更为亲密。

- ,依恋在不同的人际关系中会有所不同,这使得爱情关系中的依恋类型变得更为复杂。

- 演化观点认为,女性挑选爱人应该审慎,因为她们在子女养育上的投入要远远大于男性(Buss, 2015)。相反,社会文化模型认为,女性之所以有更苛刻的择偶标准,是因为传统上她们在许多社会中的地位较低。根据这一观点,女性谨慎选择社会地位较高的配偶,正是她们取得男性更容易获得的资源的少数手段之一。

# 爱情能否持久

- 你应该只把自己托付给一个同时也是好友的爱人。你还可以有目的、创造性地努力防止任何可能损害满足感的厌倦情绪。

- 享受激情,但不要把它作为长久爱情关系的基础。积极培养与爱人之间的友情。努力保持新鲜感,把握住每一个与配偶共同进行新奇探索的机会。

# 性行为

- 男性比女性期待更多的性爱可能还会引起更严重的后果。作为决定性行为发生与否的看门人,女性会发现男性为了换取性爱愿意做出各种让步(Kruger, 2008)。男性对性爱更感兴趣可能使较小利益原则发生作用:女性控制了自己拥有而男性想要的东西,从而拥有了影响男性的力量。

# 性满足

- 根据自我决定理论(self-determination theory)的基本观点,如果我们日常参与的活动允许我们选择和控制自己的行动(即自主),让我们感到有信心和能力(即胜任),并且能建立与他人的亲密联系(即关系),我们就会感到最幸福美满(Knee et al., 2016)。性生活当然也符合这一理论观点(Brunell & Webster, 2013):最美好、最令人满意的性互动可以让我们做自己想做的事,并且能做得很出色,在此过程中还能感受到爱和尊重。

# 感知到的关系价值

- 根据心理学家马克·利里的观点,当认识到我们的关系价值(relational value)——他人认为与我们的关系珍贵和重要的程度——低于我们希望它达到的水平时,我们会感到痛苦(Leary & Acosta, 2018)。当我们的关系价值较高时,他人会珍视我们的陪伴,将他们与我们的伙伴关系置于优先地位,我们会感受到他们的欣赏、尊重和接纳。相反,当我们的关系价值较低时,他人不会寻求与我们同行,不会选择我们加入他们的团队,对我们是谁、我们想说什么不感兴趣;因而,我们觉得自己多余,不被需要。

# 伴侣排斥

- 高自尊的人相对不太可能容忍排斥。如果遭遇冷遇,高自尊的人比低自尊的人更有可能结束与排斥者的关系,去寻找能更好相处的新伴侣。可能正因为如此,他们遭遇沉默对待的情况更少。

# 冲突

**整合式一致(integrative agreement)指创造性、灵活性地满足双方最初的目标和期望。整合式一致并不容易达到,往往需要付出一些努力;伴侣双方可能需要对他们的愿望进行细化和优先等级排序,做出选择性的让步,并创造出不强加于伴侣的实现目标的新方法。尽管如此,凭借决心、创造性、想象力和慷慨的合作,伴侣们往往能够得到他们真正想要的东西。**最后,伴侣有时不仅得偿所愿,而且从中学习,获得了成长,使他们的关系发生了可喜的变化。这种令人愉快的结果,即结构性改善(structural improvement),并不常见,它可能是重大动荡和剧变的结果。伴侣们可能遇到了危险的压力和严重的冲突,不得不重新思考他们的习惯,并鼓足勇气、下定决心去改变。不过,结构性改善能使伴侣们的境况变得更好。

即使你们现在争吵得很不愉快,你们也有可能改变,在这方面我有一些建议。首先,对大多数人而言,成功的冲突管理需要自我控制。只要你努力保持乐观、避免罪责归因、控制自己的愤怒,你就更有可能变得宽容、灵活、有创造性,并更有可能达成整合式一致。

要想成功地做到戈特曼(Gottman, 1994b)提出的三个“不要”,你可能也需要自我控制:

- **不要退避。**当伴侣表达出担忧或抱怨时,不要退避。防御性地回避讨论冲突是令人讨厌的,而且不能解决任何问题。恰当的做法是,请求对方重新安排更方便的时间来讨论冲突,但你要记得自己有责任履行约定。

- **不要消极。**遏制你的讥讽,克制你的轻视,丢弃你的厌恶。粗鲁、暴躁和刻薄的行为对亲密关系有很强的侵蚀作用,因为(正如我们在第6章学过的)[插图]坏的比好的更有力量。

- **不要陷入消极的情感互动怪圈。**这一点非常重要。请注意,当你意识到你和伴侣正在你来我往地互相侮辱和谴责且愈演愈烈时,请停下来。休息10分钟,让自己冷静下来,重新开始讨论并为刚才的过激言辞道歉。

==说话者—聆听者技术(speaker-listener technique)为冷静、清晰地就有争议的问题进行沟通提供了一个结构框架,可促进积极倾听技能的使用,并提高伴侣之间相互理解和认同的可能性,即使他们之间存在分歧。谁得到发言权谁就是说话者。伴侣们的任务是使用“第一人称陈述”来简明扼要地描述自己的感受;聆听者的任务是不打断、仔细倾听,然后复述说话者的信息。当说话者认为对方理解了自己的感受时,双方交换发言权,转换角色。这一耐心的交流模式可以使伴侣们有机会表露他们对彼此感受的关心和尊重,而不会陷入自我辩解、猜测、打断和防卫的恶性循环——当然,这是一件好事(Gordon & Chen, 2016)。以一种可以让伴侣们“开放而诚实地诉说他们心中所想”的方式管理冲突,可能是“艰难的关系工作”(Epley, 2014, p.183),但值得去做。==

# 权力和暴力

- 社交权力(social power)是指影响或改变他人的思想、情感或行为以达到自己的目的,并抵制他人对自己的影响的一种能力

# 权力和相互依赖

- 根据相互依赖理论,权力建立在对有价值资源控制的基础之上。

- 每当我们非常渴望某样东西(可以是稀有的影碟或人际亲密)并认为从其他地方无法得到时,拥有我们想要之物的人就能够对我们形成控制。

- 较小兴趣原则(principle of lesser interest)认为:在任何伴侣关系中,对继续和维持亲密关系兴趣较小的一方在伴侣关系中拥有更大的权力(Waller & Hill, 1951)。如果伴侣对你的爱和需要超过你对他/她的爱,你多半能得偿所愿。这听起来有点残酷,但却是事实。在爱情关系中,投入较少的伴侣通常拥有更多的权力(Lennon et al., 2013)。

- 关于相互依赖理论的权力观,在此还有两点需要说明。首先,相互依赖理论认为权力可分为两大类。有时候,一个人无论怎么做,对方都能控制其行为的结果,这种情况下的权力称为**命运控制(fate control),即一方能够独断地决定伴侣行为的结果,从而控制着伴侣的命运。当女方是男方的唯一选择时,女方拒绝与丈夫发生性行为就是在行使命运控制,即她能单方面决定是否发生性行为。第二种更微妙的权力称作行为控制(behavior control),即一个人通过改变自己的行为来鼓励伴侣也朝着希望的方向改变其行动。**譬如,女性给男伴做他想要的那种背部按摩,进而要求他去清洗车库,那么她就是在进行行为控制。

- 就其在亲密关系中的满意度而言,那些必须通过暗示和噘嘴方可得偿所愿的人,往往不如那些直接公开表明愿望并要求实现的人。